熱燗の魅力

燗酒の魅力

ごくりと飲んだときの五臓六腑にしみわたる気持ちよさがたまらない。

あたたかい燗酒は、飲むひとをホッとさせるやさしさのかたまりだ。

炊きたてご飯のような穀物の香りと米の甘みも、忘れていたなにかを思い出させるような郷愁をさそう。

そして、胃腸がゆっくり刺激され、お腹がすいてたまらなくなり、無性に何かが食べたくなる。つまみは、白いごはんに合うものならばなんでも。

おひたしに焼魚、煮物に揚物。油揚げを香ばしく焼いたのや、カマボコを切っただけの板わさ、あつあつの魚介の出汁だけだって、さいこうの肴になる。めんどうなときは、冷蔵庫に少し残った漬物にきんぴら、カレーなど残りものを引っぱりだしてもいいし、乾き物だったら塩豆や柿ピーをぽりぽりかじりながら、静まりかえった夜にしんみり飲むのも捨てがたい。

たとえひとりで手酌でも、ふたりで差しつ差されつでも、燗酒はしみじみした幸せを運んでくる。あっという間に気持ちがゆるみ、じわじわと体があたたまる。

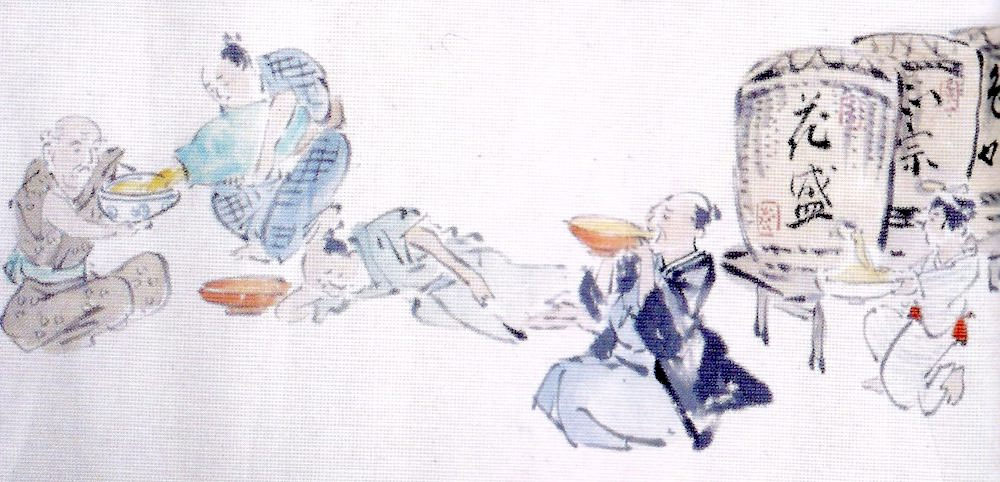

燗酒の歴史

なぜ酒をあたためて飲むようになったのか。暖房器具の乏しい昔の寒い時期に体をあたためるためだとか、体を冷さない東洋医学の思想に叶っているとか、諸説あるが、燗酒について書かれたものが文献に最初に登場するのが、平安時代中期に記された『延喜式』というから、歴史は古い。

当時は、小さな銅製の鍋に酒を入れ、直接火にかけてあたためていたが、江戸時代中期を過ぎると、徳利が台頭し、庶民の間でも湯煎方式の燗酒が普及したといわれている。

燗向きの日本酒とは

理屈をいわずに、どんな日本酒でもまずは燗をためしていただきたいが、初心者におすすめしたいのが、生酒ではなく火入れの純米酒。香りは控えめでほどよく旨味がのった純米酒ならば、いかようにつけてもそれなりにおいしくつけることができる。

参考文献:小泉武夫著・日本酒 百味百題(柴田書店)

文・山内聖子 呑みますライター・SSI認定唎き酒師

〝夜ごはんは米の酒〟が

『蔵を継ぐ』(双葉社)

筆者と同世代の造り手5人の酒蔵を継ぐまでの軌跡を記したノンフィクション。親の大きな負の遺産を抱えながら奮闘し、今日の日本酒人気を生み出した、知られざる彼らの熱き想いと素顔に迫る。

※本サイトに掲載されている写真および文章の無断転用を固く禁じ

掲載蔵元:冩樂、廣戸川、白隠正宗、十六代九郎右衛門、仙禽